補聴器購入ガイド:補聴器を考え始めたばかりの人へ

日本人の1250万人が、実はさまざまな難聴に苦しんでいます。そのほとんどが高齢者です。

日本補聴器工業会の調査報告(Japan Trak 2022)によると、65歳以上74歳以下の人の14.9%、75歳以上の34.4%が難聴を自覚しているようです。

十分に対策していない難聴は、重要な健康問題です。

難聴になると、家庭内や友人関係、仕事上のコミュニケーションが難しくなるのはもちろんですが、近年の研究では、うつ病、記憶力や集中力の低下、さらには認知症などの重大な健康問題と関連していることが分かってきています。*1

難聴や聴力低下について、知っておくべきこと

難聴の種類その1「感音性難聴」について

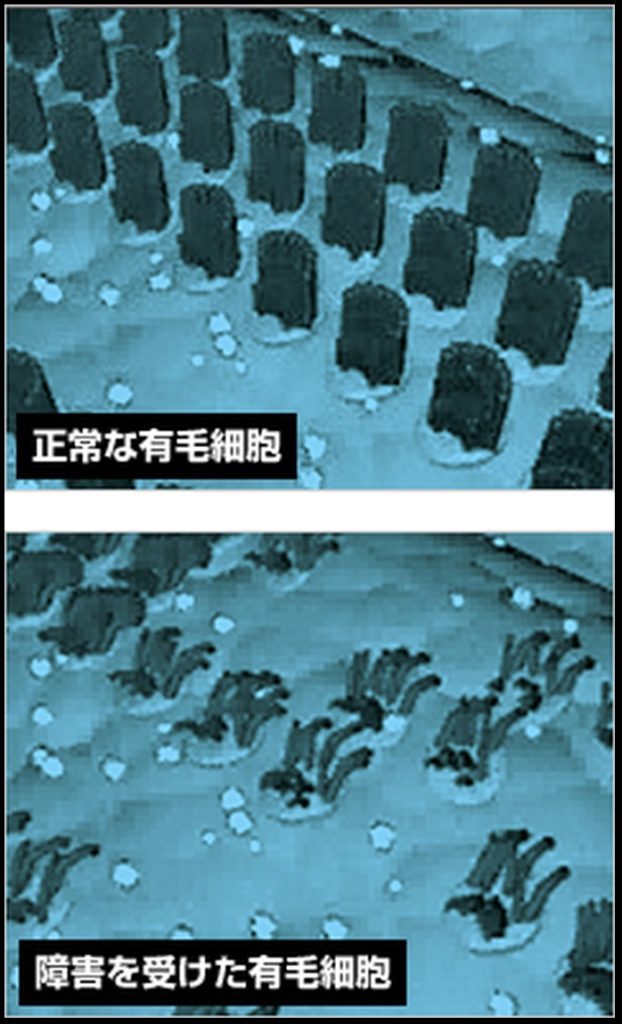

難聴には種類がありますが、感音性難聴と呼ばれるタイプがもっとも一般的です。この難聴は、鼓膜より奥にある蝸牛の中にある有毛細胞がダメージで機能しなくなることが主な原因です。有毛細胞は、耳に入ってくる音波を電気信号に変換し、脳に送る役割を持っています。

有毛細胞は、老化によってダメージを受けます。その他に騒音を聞くこと、特定の薬物、病気、および家族に難聴者がいること(遺伝)も、難聴になる可能性を高めます。

感音性難聴は基本的に治療で改善できませんが、適切な補聴器を使えばよく聞こえる生活をとり戻すことができるでしょう。

なお適切に調整した補聴器を使っても聞こえが改善しない場合は、人工内耳という選択肢があります。これは手術で耳の中に専用の装置を埋め込むという治療で、重度難聴のみを対象に医療機関で行われます。

難聴の種類その2「伝音性難聴」について

伝音性難聴は、中耳炎や耳垢の詰まり、または奇形(柔道やレスリングによる耳のケガの痕も含む)の結果として発生します。感音性難聴と異なり治療で治るケースが多いので、補聴器で対策するより、まずは治療が優先です。

対策は、たまった耳垢を取り除くこと、中耳炎などの炎症を治療すること、奇形の場合には矯正手術を受けることなどです。通常は、これらの対策で聴力を回復させることができます。

治療しても、聴力が十分に回復しない場合、補聴器の使用を組み合わせることもあります。

難聴の種類その3「混合性難聴」について

上に紹介した両方のタイプの難聴が混在することがあります。これを混合性難聴といいます。例えば、お年とともに聞こえにくくなる感音性難聴は、有毛細胞のダメージが原因です。これに加えて、同時に耳垢がたまっていれば、さらに聞こえにくくなります。この場合は、伝音性難聴の対策(耳垢の除去)と、感音性難聴の対策の両方が必要になります。

補聴器(と聴覚)の専門家は、何をしてくれるのか?

補聴器と聴覚の専門家は、医療機関または補聴器専門店に在籍しています。

耳鼻科医の中でも「補聴器適合判定医」もしくは「補聴器相談医」という資格を持っている先生は、補聴器を得意としています。

聴覚やリハビリに特化した「言語聴覚士」という国家資格もあり、こちらは一部の病院や一部の補聴器専門店に在籍しています。

補聴器に特化した技能を持っている人は「認定補聴器技能者」という資格を持っています。

これらの専門家は連携していますので相談すると、お一人お一人の困りごと、生活環境、聴力、ご要望に合わせた治療や補聴器の試聴体験サービスが受けられます。

補聴器を試聴する場合、専門家とそれ以外では受けられるサービスが異なります。

補聴器適合判定、補聴器相談医、耳鼻科医

「最近、聞こえにくい」と感じたとしても、それが治療可能なのか、加齢によるものかは人によって異なります。耳鼻科医の診察を受けてはじめて原因が分かります。耳鼻科医の中でも補聴器相談医の資格を持っている先生に相談すると、補聴器についての情報も提供してもらえます。

補聴器適合判定医という資格を持っている耳鼻科医なら、補聴器の調整についてもさらに詳しく診てくれます。

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会:補聴器相談医名簿

認定補聴器技能者、認定補聴器専門店

補聴器は、同じ値段・同じモデルでも、その調整によって聞こえ方がまったく変わってきます。

聴力測定の結果に基づき、一人一人の耳の状態に合わせて音質・音量を調整するのが認定補聴器技能者です。

自分の耳に最適な提案をお求めの場合は、ぜひ認定補聴器技能者が在籍する補聴器店へご相談ください。

実耳測定による補聴器の調整【鼓膜面音圧に合わせたフィッティング】

なおベストな音質調整を行うには最適な検査室、検査装置などの設備が必要になります。これらが整っている店舗は「認定補聴器専門店」という制度に合格しています。

言語聴覚士

重い難聴の場合は、補聴器を適切に調整しても、よく聞こえるようになるまでにリハビリが必要になるケースがあります。この場合は言語聴覚士が常勤で在籍しているリハビリ病院またはリハビリも行っている耳鼻咽喉科を定期的に受診するのが良いでしょう。

最初の相談先のおすすめは耳鼻科か補聴器専門店

ひとことで「難聴」と言っても、必要なサービスは一人ひとり異なります。

確実なのは、まず最初にお近くの耳鼻科クリニックの中から「補聴器相談医」を選んで耳を診てもらい、補聴器店宛ての紹介状(診療情報提供書)を書いてもらうことです。地域によっては補聴器相談医がいないこともあります。その場合でも耳鼻科がおすすめです。

これは治療可能な難聴を見落とさないためです。

耳鼻科の受診の他に、補聴器専門店も最初の相談先としておすすめです。診察・診断・治療はできませんが「もしかしたら治療できるかも知れないな」という状態なら、耳鼻科受診を改めておすすめします。また地域の補聴器に詳しい医療機関をご紹介できる場合もあります。

補聴器の試聴・体験になった場合、補聴器の専門家(認定補聴器技能者)は、お客様お一人おひとりの聴力と感想、またはご予算や見た目のご希望を考慮して、適切な補聴器をご提案し、音を調整します。職場の環境や、家庭内のテレビを聞く環境など、一人一人の環境もヒアリングして、環境に応じた微調整を行っています。

補聴器専門店の認定補聴器技能者、補聴器メーカーの認定補聴器技能者、耳鼻咽喉科の医師、補聴器相談医、言語聴覚士(国家資格)は、それぞれ役割が異なり、受けているトレーニングも異なります。あなたの状況に合わせて相談先を変えましょう。

・中耳炎の経験者、耳鼻科に一度もかかっていない方⇒耳鼻科で難聴治療の相談を

・生まれつきの難聴の乳幼児の場合⇒言語聴覚士が常勤する総合病院へ

・すでに補聴器を買って持っていて、よく聞こえない時⇒メーカー系列店。もしくはその器種を取り扱っている補聴器専門店。

・60歳以上の難聴で、自分に合った補聴器を探している⇒認定補聴器専門店で色々な補聴器の試聴・比較を。

補聴器について「ものを知る」

感音性難聴になり、内耳の有毛細胞がダメージを受けたら元に戻すことはできません。

補聴器を使えば適正な音量・音質で聞くことができ、生活の便利さを大幅に改善できる可能性があります。

補聴器の構造と仕組み、どうして音がきこえるのか?

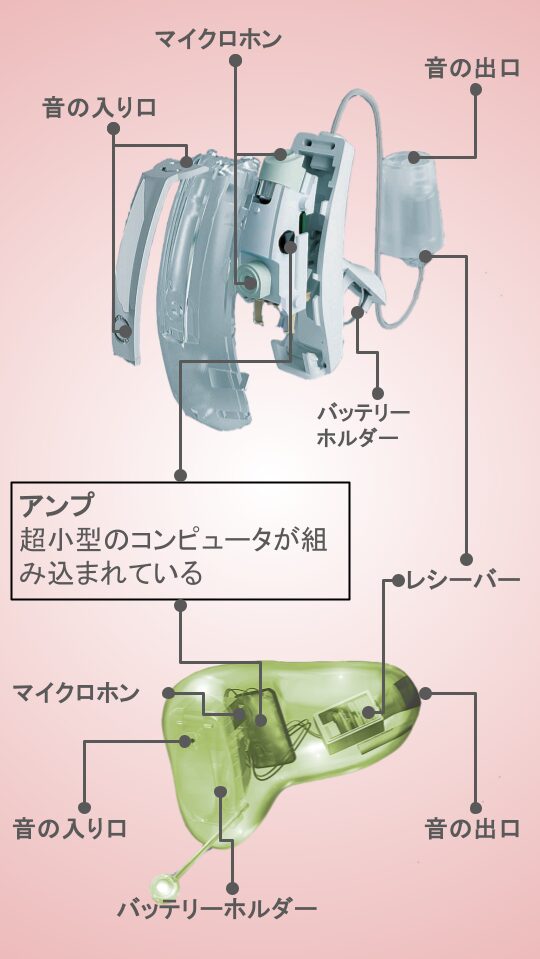

補聴器には、音を拾うためのマイク、音を大きくするためのアンプ、耳の穴に音を入れるためのレシーバ(≒スピーカー)があります。現在のデジタル補聴器では、音がマイクに入った後、アンプ内部にある超小型コンピュータに音が伝達されます。コンピュータは、言葉を聞き取るために必要な音の周波数を選んで増幅します。この他、言葉以外の雑音の除去にも、コンピュータが役立っています。

補聴器には多くの器種があり価格も様々ですが、値段は内蔵コンピュータの性能とそれによる雑音抑制機能で決まっています。

最近の補聴器の特徴

最新の補聴器では、スマートフォンと無線で通信できる器種も出てきました。最新の補聴器では、テレビの音や電話の声をダイレクトに両耳で聞くことができます。特に電話は通常、片耳で聞きますから、両耳で電話が聞こえるのは、大きな補助になります。テレビの音声を聞く場合音質も、テレビ内蔵のスピーカーより補聴器の方が優れていることが多いです。

充電式の耳あな型補聴器が増えており、電池を交換する負担が減り、ご高齢の方にとっても取り扱いが楽になってきています。

外からまったく見えない極小サイズの補聴器も登場しており、実は補聴器を使っているのに周りに気づかれていないという人もいます。

あなたに合う補聴器は?

あなたにもっとも合う補聴器は、難聴の種類と重症度、あなたのライフスタイル、手先の器用さなど、いくつかの要素で決まります。こういった、いくつかの要素があるので、あなたが気に入った補聴器が、お友達にはまったく合わない場合があります。補聴器は何百種類とあり、一人一人、ぴったり合う補聴器は異なります。

補聴器メーカーや補聴器のブランドについて

補聴器の世界的なブランドは、フォナック、オーティコン、シグニア、リサウンド、スターキー、ワイデックスの6つです。国内メーカーではリオン(店舗チェーン名はリオネット)があります。

補聴器メーカーは、それぞれ音質に大きな違いがあります。価格によって聞こえ方の優劣はありますが、それ以上に「自分に合った音質」を見つけることがとても大切です。

たとえば音楽を聞くときの補聴器なら、クラシックならシバントス、ジャズならスターキーの補聴器が好まれる傾向があります。

難聴になると、最初は「雑音がある環境での会話に困る」というのが一般的です。しかし、これについても聞き取りたい声との距離、角度、雑音の種類と雑音の音量、そして聴力によってあなたに合う補聴器メーカーが変わってきます。

下記の記事に、メーカーとブランドについて詳しくまとめました。ぜひ参考にして下さい。

2024年:補聴器メーカー各社の特徴と評判、上位6社を徹底比較

補聴器は「難聴者の聞こえを、耳のいい人に近づけること」を目的に開発されています。基本的に、耳のいい人に出来ないことは出来ません。脳、足腰、体力を若返らせる道具でもないので、耳が良くても出来ないことはできるようになりません。

しかし(あくまで副次的な効果ですが)補聴器を使うことで会話に参加できるようになると、外出や社会参加が楽しくなります。これによって間接的ですが、様々な副次的な効果が期待されています。

補聴器メーカーや補聴器のブランドについて

世界的な補聴器メーカーは、メインのブランドとサブのブランドがあります。自動車メーカーで例えると、トヨタの傘下にはダイハツやスバルがあり、それぞれのブランドで似た車を販売していることがあります。

補聴器も「ほぼ同じ製品なのに、違う名前」ということがあります。同じ製品が、違う名前で売られているだけでなく、価格まで異なる場合があります。

下記の記事に、メーカーとブランドについてまとめました。参考にして下さい

補聴器の形による特徴、メリット・デメリット

デジタル補聴器は、主に4つの形状があり、耳の上または耳の穴など、どこに装着されているかによって分類されます。2020年のコロナ流行以降、日本では多くの人が常にマスクを着けるようになりました。マスクとメガネと補聴器の3つを耳の上に掛けるのは邪魔になることから、近年は耳あな型補聴器の人気が伸びています。

小型耳かけ型補聴器(RIC: receiver-in-the-canal)

コロナ流行前まで、もっとも多くの人に選ばれていたのが、このタイプ「小型耳かけ型補聴器」です。このタイプは、RIC補聴器とも呼ばれ、スピーカーが耳の穴の中に入ります。補聴器のマイクやアンプや電池などの本体は耳の上に乗せて、本体とスピーカーは細いワイヤーでつながっています。スピーカーが耳の穴の中に入るため、耳の上の本体が小型化されています。

耳せんの種類は、一人一人の耳型を採って制作するオーダーメイド耳せんを使う場合と、既製品のゴム製耳せんを使う場合があります。

RIC補聴器のメリット

着け心地が快適で、外からはほとんど見えません。耳せんとスピーカーを変更することが出来るため、一つの補聴器で軽度難聴から高度難聴まで対応できます。重い難聴では、耳の穴をピッタリふさぐためにオーダーメイド耳せんが必須になります。後ほど紹介する小型耳あな型の補聴器と比べると、取り扱いが簡単です。このタイプは、目立ちにくさと取り扱いの簡単さのバランスに優れています。

RIC補聴器のデメリット

耳の穴に入るスピーカーが耳垢で汚れますし、耳の上の補聴器本体は汗で汚れます。汚れる箇所が二か所なので、他の補聴器より故障率が少し高くなる傾向にあります。メガネやマスクと同時に使う場合、邪魔になる場合があります。

昔からある耳かけ型補聴器(BTE:Behind-in-the-Ear)

このタイプの補聴器は、もっとも古く、30年以上前から現在も多くの人に愛用されています。RIC補聴器と異なり、すべての電子部品が耳の後ろに装着されるプラスチック製の本体に入っています。本体と耳せんは、外から見えるチューブでつながります。耳せんの種類は、一人一人の耳の型を元に制作するイヤモールドを使う場合と、既製品のゴム製耳せんの両方が使えます。

BTE補聴器のメリット

低周波数から高周波数まで、幅広く音を出すことができます。最大音量が大きいのも特徴です。重度難聴の場合、ほとんどの方が、このタイプを選びます。耳垢や中耳炎による浸出液が多くても、補聴器の故障にはつながりません。耳せんが汚れるだけで済みます。また耳せんが汚れた場合のお掃除も簡単です。本体が大きいので、耳に入れたり出したりする取り扱いはRIC補聴器より、さらに簡単です。

BTE補聴器のデメリット

このタイプは着けていると、外から見えます。メガネやマスクと同時に使うとき、邪魔になる場合があります。本体が大きく重いため、耳せんの形と耳の穴の形がぴったり合っていないと落下の原因になります。

完全に見えない耳あな型補聴器(CIC:complete-in-the-canal、またはIIC:invisible-in-canal)

完全に耳の穴に入って隠れる最も小さい補聴器です。別名、見えない補聴器とも呼ばれます。1cm以内(1円玉より小さい!)という非常に小さな補聴器本体の中に、マイク・アンプ・スピーカー・電池など、すべての部品が入っています。このタイプは、ほとんどがオーダーメイド品になり、注文時にはお一人おひとりの耳の形状の型を取って制作されます。

補聴器メーカーによって、また耳の型を取る販売員の技術力によって、出来上がった補聴器の大きさ、形、そして着け心地に大きな差が出ます。補聴器を外すときには、引っ張り出すためのテグス糸をつまんで取り出します。

CICまたはIIC補聴器のメリット

耳の穴の奥に入り、耳にぴったりフィットします。外から見たときには、まったく見えません。マイクも耳の穴の奥に隠れるため、風の雑音が静かになります。マイクの位置が鼓膜に近づくため、聞こえ方が自然になると評価する人もいます。また電話を使った際に、ピーピーという音が出にくくなっています。メガネやマスクを同時に使った時、邪魔になりません。

CICまたはIIC補聴器のデメリット

サイズが小さいため、雑音がうるさい環境で、言葉を選ぶ機能が弱くなります。これは指向性マイクという部品が入れられないためです。制作時に、かならず耳の型を取る必要があります。この時、耳型を取る人間の技術によって、出来上がる補聴器の品質が変わります。

CICまたはIICサイズの補聴器に使われる電池は、もっとも小さいサイズだけです。電池寿命が他のタイプより短くなり、電池の交換が頻繁になります。補聴器、電池ともに小さいため、手先の器用さによっては、取り扱いが難しくなることがあります。スピーカーが耳垢で汚れるとよく聞こえませんので、お手入れも他の補聴器より頻繁に行う必要があります。

※CICまたはIIC補聴器のおすすめメーカーは「スターキー」がトップ!

オーダーメイド補聴器の世界シェア1位のスターキーは、CICまたはIIC補聴器の品質と小ささにこだわり続けており、当社が独自に行っているオーダーメイド補聴器の形状比較テストにおいて最小サイズは毎年スターキーです。平均的な耳の大きさであれば、様々な選択肢があります。しかし耳の穴の小さい方が「絶対に外から見えない補聴器がいい」とご希望される場合は、スターキーの極小サイズがおすすめです。

普通の耳あな型補聴器(ITC:In-The-Canal)、大型の耳あな型補聴器(ITE:In-The-Ear)

このタイプの補聴器は、耳の中に入れて使います。補聴器本体の中に、マイク・アンプ・スピーカーなど、すべての部品が入っています。この補聴器は、多くがオーダーメイドになり、注文時には耳の型を取って制作されます。補聴器メーカーによって、出来上がった補聴器の大きさ、形、そして着け心地に大きな差が出ます。補聴器を外すときには、引っ張り出すためのテグス糸をつまんで取り出します。

プロショップ大塚に来店されるお客様のうち、40%以上がこのタイプを選んでいます。選ばれる理由は、メガネの邪魔にならず、IIC補聴器より取り扱いが簡単なためです。

耳あな型補聴器のメリット

CICまたはIIC補聴器と比べた場合、うるさい場所で、人の言葉を際立たせる機能(指向性マイク)があります。RICまたはBTE補聴器と比べた場合、マイクの位置が少しだけ鼓膜に近いため、より自然な聞こえが得られる可能性があります(ご本人の耳介集音効果の活用といいます)。

電池のサイズを選ぶことが出来るため、見た目と取り扱いの細かさのバランスを選ぶことができます。メガネやマスクを同時に使った時、邪魔になりません。

耳あな型補聴器のデメリット

スピーカーが耳垢で汚れるとよく聞こえません。CICまたはIIC補聴器ほどではありませんが、お手入れは必要になります。CICまたはIIC補聴器と比べて、外から見えるようになります。見た目にはRIC補聴器より目立ちます。

補聴器の色々な機能、あなたに必要な聞こえの効果

うるさい場所で言葉を聞くための指向性マイク

現在、ほとんどの補聴器に指向性マイクがついています。この機能は、騒々しい環境で会話することを助けてくれます。

通常、耳のいい人でも、にぎやかな環境では顔を向けた方向の声しか聞きとれません。指向性マイクは耳のいい人と同じように、後方または側面からのノイズを減らして、あなたが顔を向けた方向の音と声を選んで大きくしてくれます。この機能は、騒々しい環境で会話する際には、とても役立ちます。具体的にはスーパーや百貨店で、家族や友人と一緒に買い物する際中のおしゃべりに、特におすすめです。

ただし、バスや自動車に乗車する際は、座る席によって聞きたい声をカットしてしまう場合があります。例えば、自動車の助手席に座っているときには、顔を向けた方向ではなく、運転席(通常なら右方向)や、後ろ方向の声が聞きたいはずです。

高価格の補聴器では、より高性能な指向性マイクが搭載されています。高価格な補聴器では、360度どちらの方向であっても声を選んで増幅し、それ以外の音をカットしてくれます。つまり高性能な指向性マイクがついている補聴器では、顔の向きを意識する必要がなくなり、より自然に聞くことが出来ます。

ピーピー音をおさえるハウリング抑制機能

補聴器を使っていると、ピーピーという音が外に漏れてしまうことがあります。この現象はハウリングまたはフィードバックと呼ばれており、この現象を抑えるのが、ハウリング抑制またはフィードバック低減の機能です。

ピーピー音が発生しやすいのは、耳の穴と耳せんのサイズが合っていないとき、補聴器を使いながら電話の受話器を取ったとき、または食事や会話でアゴを動かしたときです(アゴを動かすと、耳の穴の形がわずかに変形し、スキマができるため)。また難聴が重く、補聴器の音量が大きくなるほど、ピーピー音は発生しやすくなります。

電話をよく使う方、会話する機会が多い方、難聴が重い方、ゆるい耳せんが好みの方の場合は、高度なハウリング抑制機能が必要になります。

ハウリング抑制機能は、価格よりもメーカーと発売時期によって大きく変わります。同じメーカーで、同時期に発売された補聴器なら、高い補聴器も安い補聴器も、ハウリング抑制機能は大きく変わりません。

具体的なアドバイスとしては、電話をよく使う方や、ゆるい耳せんが好みの方は、旧型の最高級補聴器よりも、新型の中級補聴器の方が便利になるでしょう。

快適に過ごすための雑音抑制と衝撃音抑制の機能

補聴器には雑音を抑える機能があります。これは言葉の聞き取りの助けにもなりますが、騒々しい環境でも快適に過ごせるようにしてくれます。

補聴器初心者の場合、耳のいい人が常に聞いていた生活音を、久しぶりに聞くことになります。たとえば自動車のエンジン音や、エアコンのモーター音、食器の音、トイレの水を流した音など、日常生活で発生するすべての音です。これらの生活音は、補聴器初心者にとって補聴器に慣れるまでの間、大きな負担になります。雑音抑制と衝撃音抑制の機能は、初心者が補聴器に慣れるまでの間、生活音の負担を大きく軽減してくれます。なお完全に補聴器に慣れて、毎日、朝から晩まで補聴器を使っている経験者の場合、雑音抑制の機能が必要なくなる場合もあります。

もちろん雑音抑制と衝撃音抑制の機能は、にぎやかな場所での言葉の聞き取りも、いくらか聞き取りやすく、また理解しやすくしてくれます。

補聴器店への相談から購入までの流れ(優良店の場合)

「補聴器を使ってみよう」という気持ちになったら、補聴器店へご相談ください。優良店にご相談いただくと、およそ次のような流れになります。

どんな時、どんな場所でどんな人の声が聞き取れると嬉しいか?などを教えていただき補聴効果の目標を設定します。

※複数器種の調整は同日にできないので器種の聞き比べは後日になります。

補聴器の専門家をうまく使おう

聞こえの改善を目指して、もしくは補聴器についての話を聞くために専門家に相談するときには「専門家の知識や提案を上手く使う」くらいの気持ちや心構えで話してみると良いでしょう。

専門家は、難聴や補聴器に関して様々な知識と情報をたくさん持っていますが、そのどれがあなたに直接役立つのかは、あなたの状況や困りごとによって変わってきます。

専門家に相談するときには「どんな場面で補聴器を使いたいか」とか「どんな困りごとを解消したいか」を伝えてみると、一般論ではなく、あなたにピッタリの提案をもらいやすくなります。また目標がはっきりしていれば、補聴器を試したとき、その効果をあなた自身が評価しやすくなります。

もし自分の希望を補聴器店で伝えるのが難しい場合でも、安心してください。専門家は難聴の相談を受けるプロフェッショナルです。あなたの話を誠実かつ真剣に聞き、あなたにとって最も大切な場面を一緒に確認して、それに合わせた解決策を見つけてくれます。

本当の専門家のアドバイスには押し売りがありません。

認定補聴器技能者は、あなたに必要な補聴器を提案する場合、まずあなたの困りごとや要望をしっかり聞きます。次に聴力を検査します。困りごと、要望、検査結果の3つを元に補聴器にできること・できないことの説明や、補聴器の試聴レンタルの提案などを行います。補聴器の試聴レンタルの料金は医療機関、補聴器専門店ともに無料または数千円程度です。

聞こえを改善するには、多くの技術や方法があります。あなたに合った補聴器を選び、よく聞こえる生活を手に入れるためには、専門家と協力して(つまり、あなたの希望を遠慮なく伝えて)、購入前に十分に納得いくまで試聴することが大切です。

無料の試聴サービスがおすすめ

補聴器を購入する前に、あなた自身が効果を感じられること、客観的な言葉の聞き取りの効果確認でも十分なスコアが取れていること。この二つを確認するのがおすすめです。

当店の場合、業界に先駆けて20年以上昔から補聴器の3カ月無料貸し出しサービスを提供してきました。当店で補聴器を購入した人の満足度が高い要因の一つは、十分な試聴期間にあります。

当店の場合、無料の試聴期間は最長3か月です。なおオーダーメイドの耳あな型補聴器にも試聴サービスがあります。保証金を預かってのレンタルサービスを実施しております。

聴こえのお困りごとは大塚補聴器へご相談ください。

補聴器の試聴サービスを利用して、そのあとは?

試聴やレンタルを通じて実際に補聴器を体験したら、その感想を専門家に伝えてみて下さい。

「ここが良かった!」「ここをもっとこうしてほしい!」と感じたことを伝えることで、専門家はあなたの希望により近い調整をしてくれるでしょう。

このとき、良かった感想をおっしゃっていただくのはもちろん嬉しいのですが、良くなかったことこそ遠慮なくお伝え下さい。補聴器を通じて「もっと聞こえる喜び」を感じられるよう、専門家が全力でサポートしてくれます。

なお補聴器は器種によって得意な場面と苦手な場面があります。あなたがもっともよく聞き取りたい場面と試聴した器種の特徴が、ぴったり合ったときに最大の効果が期待できます。試聴期間は、あなたの耳、あなたの困りごと、そして器種ごとの特徴の相性を確認する時間にもなっています。

補聴器選びは、ただの買い物ではなく、あなたの生活をより豊かにする第一歩です。聞こえだけでなく日々の生活の変化も楽しみながら、自分にピッタリの補聴器を見つけていきましょう。

良い専門家を見分けるコツ

よく聞こえるためには、あなたのライフスタイルや、日々のコミュニケーション、そして難聴による困りごとなどを、あなたと専門家の双方が、十分に分かっている必要があります。良い専門家なら、例えば「どんな事にお困りですか?」というお話を聞く時間をシッカリ取ってくれます。

また「あなたは、どれくらい電話を使いますか?」のように具体的な質問もしてくれるでしょう。

相談するときの心構え(良い専門家を見分けるコツ)

よく聞こえるためには、あなたのライフスタイルや、日々のコミュニケーション、そして難聴による困りごとなどを、あなたと専門家の双方が、十分に分かっている必要があります。良い専門家なら、例えば「どんな事にお困りですか?」というお話を聞く時間をシッカリ取ってくれます。

また「あなたは、どれくらい電話を使いますか?」のように具体的な質問もしてくれるでしょう。

優良補聴器店・良い専門家を見分けるチェックリストを作りました。すべての項目に合格する必要はありませんが、専門家に初めて相談するときは、複数の店舗を回って比べていただくのが理想です。信頼できる専門家を選ぶ参考にして下さい。

専門家の態度・対応について

□ あなたの話をよく聞いてくれましたか?

□(補聴器を使うご本人だけでなく)ご家族やパートナーの考えについても知ろうとしてくれましたか?

□ 押し売りをせず、購入を急かすようなことはありませんでしたか?

□ 聞こえの困りごとや生活環境について具体的に質問されましたか?(たとえば会議や会合にお困りなら参加人数、話し手との距離や位置関係などの細かさで)

□ あなたの話を聞くとき、メモや記録を取りながら真剣に聞いてくれましたか?

□ 指、腕、肩の動作について確認がありましたか?これはご高齢の方でもご自分で補聴器の取り扱いができるか確認するためです。

聴力測定について

□ 聴力測定は密閉型の広い防音室で行われましたか?(簡易な防音室では不十分な場合があります)

□ 音だけでなく言葉の聞こえ方についても測定がありましたか?

□ 聴力測定の結果について十分に理解できるまで説明してくれましたか?

補聴器の試聴・購入の提案について

□ 無料の試聴の提案がありましたか?

□ 試聴期間は、あなたが購入前に納得するために十分な長さがありましたか?(例えば2カ月以上)

□ おすすめ・提案された器種の取り扱いや見た目は、あなたの希望に合っていましたか?

補聴器の効果に関して

□ 補聴器を使って、言葉の聞き取りがどれくらい改善したか、客観的な方法で効果確認が実施されましたか?

□ 補聴器を使ってみて、自分にとって大切な場面で聞こえの改善を感じられましたか?

□ 効果測定の結果について、十分に理解・納得できる説明がありましたか?

試聴して問題があった時の対応に関して

□ 補聴器を着けても十分に聞こえが改善されなかった場合、より良い解決策や提案がありましたか?

□ 取り扱いが難しかった場合、取り扱いの簡単な器種や代替案を提案されましたか?

店舗やサービスに関する確認項目

□ 店舗は予約制または予約優先制ですか?

□ 訪問時に他のお客様がいましたか?(人気店であるかの判断基準)

補聴器のお金に関する話

補聴器の価格は片耳3万円~両耳140万円まであり、価格の幅が広い商品です。

片耳なら3万円~70万円ですが、両耳で買うと100万円を超える高額な補聴器もあるということです。

いくらの補聴器がよく売れている(実際に買われている)のか

さまざまな調査が行われていますが、実際の購買平均価格はよく分かっていません。

補聴器メーカー各社は一台あたりの平均価格を把握しているものの、両耳同時に買われているのか、片耳で買われているのか、正確な数値が分からないためです。

補聴器店はそのお店によって、高級店もあれば、安売りのお店もあり、やはり正確な平均価格がよく分かっていません。

一定以上の人が両耳同時に購入することを考慮して、当社で各種のマーケティングレポートや当社販売実績を踏まえて推計した結果、補聴器ユーザーの多くは14万~51万円で補聴器を購入しているようです。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

補聴器の値段はどれくらい?

補聴器の利用時間とコストについて

補聴器は自動車と違い、人によっては毎日10時間以上利用します。

購入した補聴器を5年間毎日利用すると、最高級の補聴器でも一日のコストは767円、1時間のコストは76円です。

自動車も買い換え期間は5年程度なので、コストを比べてみましょう。

仮に自家用車一台400万円とすると、一日のコストは2,191円で、毎日3時間使う場合の1時間のコストは730円です。

補聴器を安く購入するための補助金について

日本には介護保険や健康保険などの保険制度がありますが、残念ながらどちらも補聴器の購入の補助はありません。しかし「聴覚の身体障がい者手帳」をもっている方は、補聴器を購入するときに、補助金をもらうことが出来ます。近年は、身体障害者手帳が発行されない程度の軽い難聴であっても、自治体によって独自の補聴器購入の補助制度が作られつつあります。地域によって異なりますので、お住まいの地域の市役所の健康保険課や長寿福祉課などにご相談ください。

所得が一定以上あり、確定申告を行っている方の場合は、補聴器購入のお金を医療費として申請する「医療費控除」によって、払った税金が戻ってくる場合があります。(医療費として税務署に認められるためには、お医者様から診療情報提供書を発行してもらうなどの条件があります)

これらの制度を活用すれば、補聴器を購入する際の経済的な負担は軽くできるでしょう。

補聴器以外の難聴対策、安い集音器など

難聴の対策は早ければ早いほど良いことです。

補聴器に数十万円も費やす心の準備ができていない場合は、安価な代替品を検討してください。

安価な対策としては集音器や通信販売の補聴器、スマートフォンの補聴アプリなどがあります。

近年はApple社のiPhoneとAirPodsを組み合わせることで簡易な補聴器として利用することができます。

価格の安い集音器や、価格による違いについては、下記の記事を参考にしてください。

高い補聴器と安い補聴器、値段の違いとは?

【監修】

大塚補聴器を運営する株式会社大塚の代表取締役。認定補聴器技能者、医療機器販売管理者。

たくさんの難聴の方々に、もっとも確実によく聞こえる方法をご提供することが私たちのミッションです。

監修においては、学術論文もしくは補聴器メーカーのホワイトペーパーなどを元にしたエビデンスのある情報発信を心がけています。

なお古いページについては執筆当時の聴覚医学や補聴工学を参考に記載しております。科学の進歩によって、現在は当てはまらない情報になっている可能性があります。

※耳の病気・ケガ・治療、言語獲得期の小児難聴や人工内耳については、まず医療機関へご相談下さい。

あなたに合った「聞こえ方」を

一緒に見つけませんか?

記事の一覧に戻る

記事の一覧に戻る