補聴器の価格と助成金・補助金制度まとめ|費用を抑える方法ガイド

この記事では補聴器の費用を抑えるために使える制度やサポートをわかりやすくまとめました。特に「補聴器に使える助成金・補助金・控除制度」については、知らなければ損をする情報ばかりです。

補聴器は、日常生活を快適に過ごすための大切なツールですが「高額な買い物」というイメージから、費用面で迷われる方も少なくありません。

「補聴器って、いくらくらいするの?」

「助成金や補助金は使えるの?」

「医療費控除や保険って、どうなってるの?」

こうした疑問にお応えしていきます。

「制度が複雑でよくわからない」と感じる方にも安心して読んでいただけるよう、実際の手続きや対象条件なども含めて具体的に解説していきます。

補聴器の値段と購入費用の目安

補聴器の価格は、片耳で5万円から50万円程度と、非常に幅があります。

耳は左右に二つあるので両耳に装用することになり、多くの方は両耳14万~51万円ほどのご予算で購入しているようです。

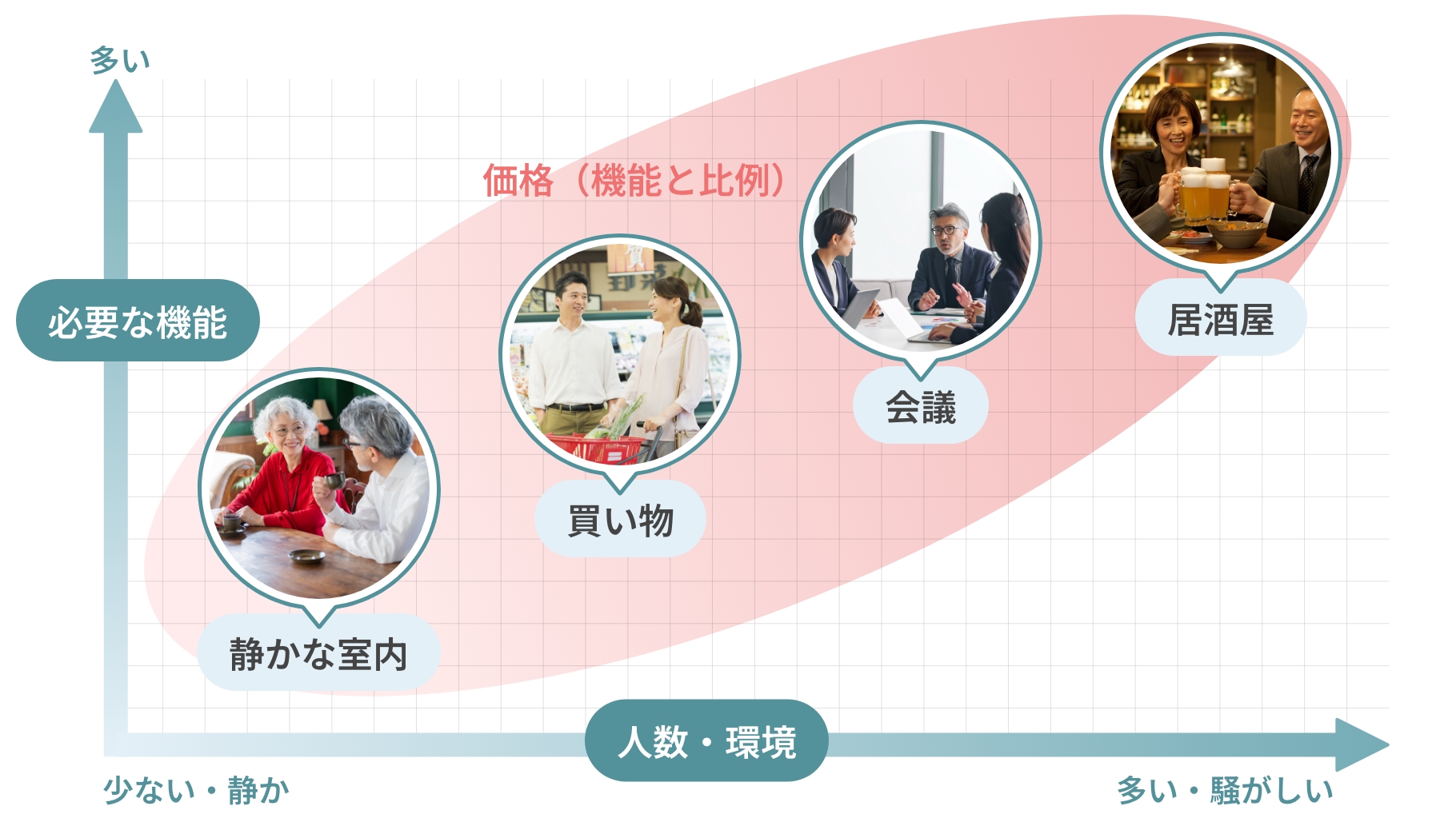

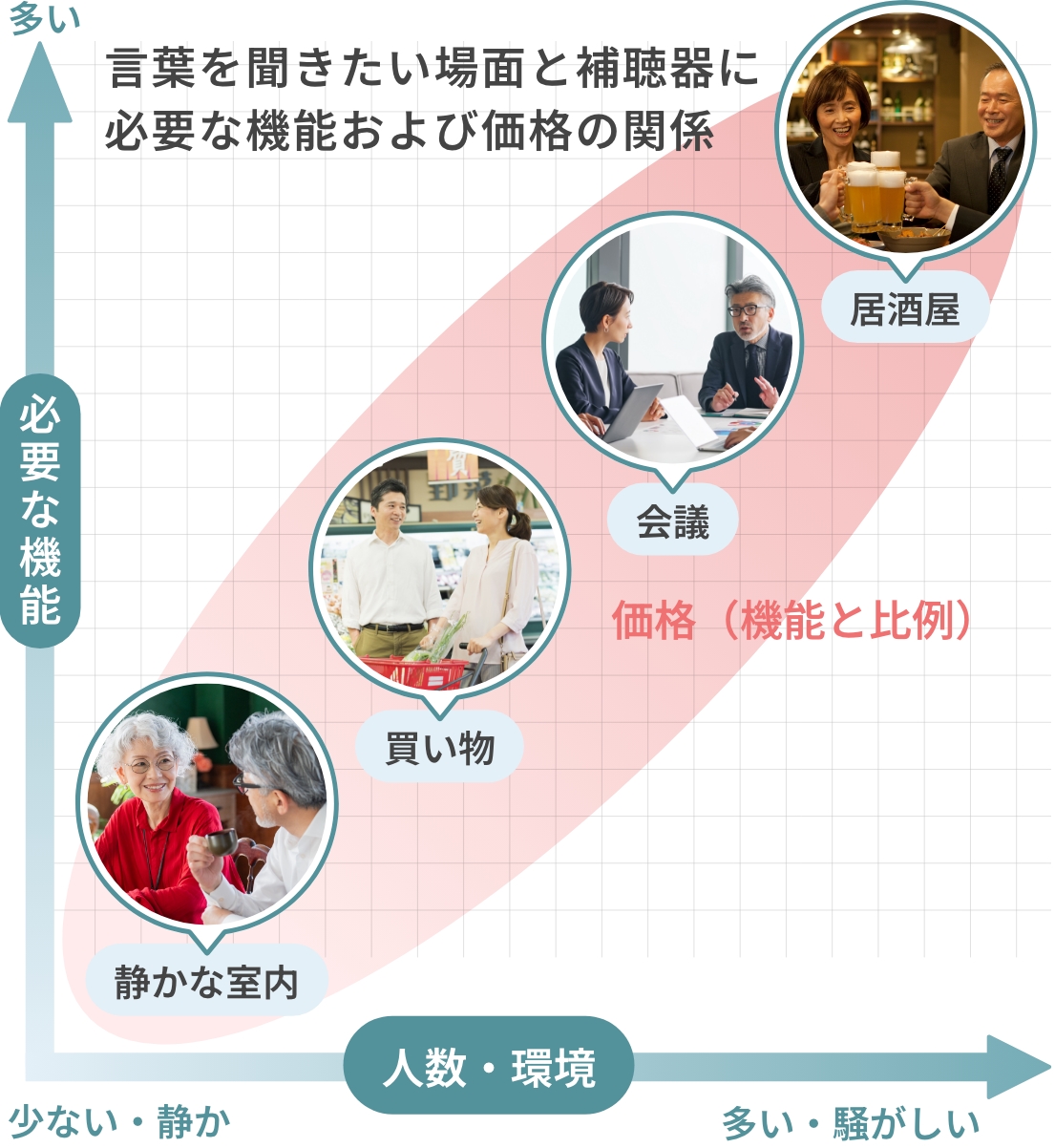

● なぜこんなに価格差があるの?

値段の違いは、主に補聴器に搭載されている機能や音質によるものです。価格が高いほど、音質や性能が向上します。

必要な機能は、どのような場面でよく聞こえたいかによって変わってきます。

たとえば、音質調整チャンネル数(音のきめ細やかさ)、AI雑音抑制機能、風雑音の抑制、反響音の抑制、指向性マイクロフォンによる騒音下での聴こえの改善機能などは、価格に影響します。

聞こえ方と機能の他にも、デザイン、充電機能の有無なども価格に影響します。

【注目】障害者手帳保有者限定のお買い得モデル

補聴器の価格が高くて購入をためらっている方には、身体障害者手帳をお持ちの方向けの特別モデル(支援法対応器種)という選択肢もあります。

支援法対応器種の一部は「通常モデルなら40万円程度」のものが数万円で購入できることがあり、とてもお得です。補聴器購入を検討する際、こういった特別モデルは見逃せない情報です。

補聴器に使える公的助成制度

補聴器の費用を軽減するために利用できる公的な助成制度は、大きく分けて次の2つです:

各市区町村が独自に行っている「自治体の補助金制度」

身体障害者手帳を取得して利用できる「障害者総合支援法による補装具費支給制度」

それぞれの制度の仕組みと注意点を順番に見ていきましょう。

自治体による補助金制度

まず、お住まいの市区町村によって設けられている補助制度です。

これは、身体障害者手帳がなくても利用できる可能性がある制度で、自治体によって内容が異なります。

自治体によって内容が大きく異なる

補助の有無や金額、対象年齢、所得制限などは、自治体ごとに異なります。

例えば…

A区:65歳以上で一定の聴力基準を満たす場合、最大5万円の補助

N区:所得制限ありだが、片耳あたり4万5千円まで助成

T市:18歳以上で一定の聴力基準を満たす場合、最大4万円の補助

このようにバラつきがあるため、まずはお住まいの自治体の制度を確認することが大切です。

▶ お近くの地域別ページで詳しく紹介しています:

・東京都の補聴器補助制度(23区)

・東京都の補聴器補助制度(23区外)

・千葉県の補聴器補助制度

・埼玉県の補聴器補助制度

・静岡県の補聴器補助制度

障害者総合支援法(補装具費支給制度)

もう一つの公的支援制度が「障害者総合支援法」に基づく補装具費支給制度です。

こちらは身体障害者手帳を取得している方だけが対象となります。

補聴器が1割負担で購入できる制度

この制度を活用すれば、補聴器を実質1割の自己負担で購入できます。

残り9割の費用は、自治体(市区町村)が公費で負担してくれます。

▶ 詳しい流れはこちら:

障害者手帳の取得から補装具費の支給までの手続きまとめ

● 注意点

補聴器購入に関する公的助成制度の対象となるには、聴力に基準があり、誰でも対象になるわけではありません。特に身体障害者手帳の交付には1〜2か月程度かかることが多いため、早めの準備が大切です。

支援法対応器種

障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用される方のために、特別なモデル(支援法対応器種)が用意されており、支援法対応器種は補聴器メーカーそれぞれから各社2~3器種が発売されています。

購入時期によって、性能が高いモデルを出しているメーカーが異なります。

主要な6ブランドのほぼすべての器種を紹介する記事を作りました。ぜひ御覧下さい。

補聴器は健康保険・医療保険・介護保険の対象になる?

補聴器の購入にあたり「保険は使えますか?」というご質問をよくいただきます。

医療機器という印象から、健康保険や医療保険で購入費用がまかなえると考える方も多いのですが、実際はそうではありません。

【結論】公的保険制度(健康保険・医療保険・介護保険)は原則、補聴器購入に適用されません。

健康保険は使えない

日本の健康保険制度では、補聴器は保険適用外となっています。

そのため、病院で診察を受けて「補聴器が必要」と言われた場合でも、購入費用を健康保険でまかなうことはできません。

医療保険(民間保険)も基本的には対象外

民間の医療保険でも、補聴器購入費用がカバーされることはほとんどありません。

特約については約款を読んで、補聴器の購入費用が認められているかを確認する必要がありますが、特約で補聴器購入が含まれることもほぼありません。

介護保険も対象外

介護保険についても、補聴器は原則として「福祉用具給付」の対象になっていません。

介護保険制度は介護サービス利用時のケアや環境整備には使えますが、補聴器の購入に対する補助は含まれません。

健康保険・民間医療保険・介護保険ともに原則として補聴器購入は対象外です。「保険で買える」と案内している情報には十分ご注意ください。

▶ 補助を受けたい場合は?

自治体の補助金制度や障害者総合支援法の利用を検討しましょう!

補聴器と医療費控除の関係

補聴器は、医療費控除の対象になる可能性があるという点は、あまり知られていません。

しかし、控除を受けるには条件や手続き上の注意点があります。

ここでは「補聴器の購入費用が医療費控除の対象になる条件」や「控除を受けるために必要な書類・流れ」について、分かりやすくご案内します。

医療費控除とは?

年間の医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の一部が戻ってくる制度です。

医療費控除は納税者本人だけでなく、同居していたり、生活を賄っている親族がいる場合はその医療費も対象になります。

補聴器の購入費用も、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。

補聴器が医療費控除の対象になるケース

以下の条件を満たす場合、補聴器購入費用は医療費控除の対象になります:

- 医師による診察・診断の結果「補聴器が必要」とされている

- 医師の診断書や意見書がある

- 補聴器を治療目的で使用することが明確である

このように「医師の診断を受けて購入したかどうか」「必要な書類が揃っているか」が判断のポイントになります。(参考:補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁)

▶ 診断書はどこでもらえる?

耳鼻咽喉科での聴力検査を受け、補聴器が必要と診断された場合、医師に「医療費控除のための“補聴器適合に関する診療情報提供書”を書いて下さい」と伝えると有償で発行してもらえます。

医療費控除の申請の流れ

- 補聴器購入時の領収書を保管

- 医師の診断書・意見書を用意

- 年度末の確定申告で申請

- 医療費控除として所得税の一部が還付される

▶ 医療費控除でいくら戻って来る?

あくまで概算になりますが、支払った医療費および医療費控除対象額と還付金額は以下のとおりです。

詳しい控除額の計算方法および確定申告については、税理士にご相談ください。

| 支払った医療費 | 医療費控除額 | 還付金額 | |

|---|---|---|---|

| 所得150万円の場合 | 30万円 | 225,000円 | 11,250円 |

| 所得150万円の場合 | 50万円 | 425,000円 | 21,250円 |

| 所得150万円の場合 | 100万円 | 925,000円 | 46,250円 |

| 所得450万円の場合 | 30万円 | 20万円 | 40,000円 |

| 所得450万円の場合 | 50万円 | 40万円 | 80,000円 |

| 所得450万円の場合 | 100万円 | 90万円 | 180,000円 |

| 所得800万円の場合 | 30万円 | 20万円 | 46,000円 |

| 所得800万円の場合 | 50万円 | 40万円 | 80,000円 |

| 所得800万円の場合 | 100万円 | 90万円 | 207,000円 |

| 支払った 医療費 |

医療費 控除額 |

還付金額 |

|---|---|---|

| 所得150万円の場合 | ||

| 30万円 | 225,000円 | 11,250円 |

| 所得150万円の場合 | ||

| 50万円 | 425,000円 | 21,250円 |

| 所得150万円の場合 | ||

| 100万円 | 925,000円 | 46,250円 |

| 所得450万円の場合 | ||

| 30万円 | 20万円 | 40,000円 |

| 所得450万円の場合 | ||

| 50万円 | 40万円 | 80,000円 |

| 所得450万円の場合 | ||

| 100万円 | 90万円 | 18万円 |

| 所得800万円の場合 | ||

| 30万円 | 20万円 | 46,000円 |

| 所得800万円の場合 | ||

| 50万円 | 40万円 | 80,000円 |

| 所得800万円の場合 | ||

| 100万円 | 90万円 | 207,000円 |

▶ 医師の診断が必要な補聴器購入について詳しく知りたい方へ

医療費控除に関する詳細ガイドページはこちら

補助金・助成制度の申請方法と流れ

補聴器の費用を軽減するための公的制度がわかったとしても、

「結局どうやって申請すればいいの?」という疑問が残る方も多いと思います。

ここでは、自治体の補助金制度と、障害者総合支援法の補装具費支給制度の両方について、

申請の流れや必要書類などを簡潔に解説します。

自治体の補助金制度を利用する場合

自治体ごとに制度の名称や条件は異なりますが、申請の流れは概ね共通しています。

【ステップ例】

- 市区町村の福祉課に相談(制度の対象確認)

- 必要書類を入手・記入(申請書、診断書など)

- 申請書を提出

- 審査・通知(数週間〜1ヶ月程度かかる場合あり)

- 補助金の給付 or 補聴器購入費の支払い後に助成されるケースもあり

必要書類の例

- 聴力検査結果

- 医師の診断書(必要な場合)

- 補聴器の見積書または領収書

- 印鑑・本人確認書類 など

障害者総合支援法(補装具費支給制度)の場合

この制度を利用するためには、身体障害者手帳の取得が前提になります。

【ステップ例】

- 耳鼻咽喉科で診察・診断書取得

- 身体障害者手帳の申請・交付

- 市区町村に補装具費支給の申請

- 審査・支給決定通知

- 指定販売店で補聴器の購入手続き開始

- 補装具費の支給(自己負担は原則1割)

▶ 詳しい制度の仕組みや対象条件はこちら:

補聴器購入の申請は耳鼻科と自治体への相談が大切

《ワンポイント》

✔ 補聴器店の中には、各種の助成金や制度に詳しいお店があります。

✔ 手続きに不安がある方は、制度に詳しい専門店を選ぶと安心です。

よくある質問(FAQ)

ここでは、補聴器の購入や補助制度について、よくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。

疑問を感じたときにすぐに確認できるよう、必要なポイントだけを簡潔に解説しています。

Q. 補聴器の補助金はいくらもらえますか?

A. 自治体の制度によって異なりますが、1万円〜5万円程度の補助が一般的です。

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度を利用すれば、定められた機種を自己負担1割で購入できるため、実質的には10万円以上の支援を受けられるケースもあります。

基本的に二つの制度を併用できない点にはご注意ください。

▶ 詳しくはお住まいの地域の制度を確認しましょう。

地域別補助制度まとめ

Q. 申請に必要な書類は何ですか?

A. 制度によって異なりますが、共通して必要になることが多い書類は以下の通りです:

- 医師の診断書または意見書

- 補聴器販売店の見積書、請求書、領収書など

- 聴力検査結果(必要に応じて)

- 身体障害者手帳(補装具制度を利用する場合)

- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

▶ 自治体の制度詳細は事前に確認しておくと安心です。

Q. 片耳だけの難聴でも補助は受けられますか?

A. はい、片耳のみの補聴器購入に対しても補助を受けられるケースがあります。

特に自治体の補助制度では、軽中等度難聴の方が片耳補聴器のみを必要とする場合も対象になることがあります。

ただし、障害者手帳に基づく制度では両耳の聴力条件を満たす必要があるため、対象外となることもあります。

Q. どんな人が補助金の対象になりますか?

A. 自治体の補助制度では、以下のような条件に該当する方が対象になることが多いです:

- 一定年齢以上(例:65歳以上)

- 日常生活に支障を感じる難聴がある

- 所得制限を満たしている

- 医師の意見書に基づき、補聴器の必要性が認められている

障害者総合支援法の制度では、医師による診断と聴力レベルが基準になります。

まとめ|補聴器購入時に知っておきたい制度と費用軽減の選択肢

補聴器は、生活の質を大きく左右する大切な道具である一方で、費用面の不安から購入をためらう方も少なくありません。

今回ご紹介したような公的支援制度を利用すれば、費用を抑えながら自分に合った補聴器を選ぶことができます。

費用を抑えるために確認すべきポイント

- 補聴器の価格は幅広く、機能によって変わる

→ 片耳5万円〜50万円程度。まずは価格帯の理解を。 - 自治体の補助金制度を確認する

→ 65歳以上を対象にした補助制度など、地域によって受けられる支援がある。 - 障害者手帳を取得できる場合は、補装具費支給制度が使える

→ 対象の補聴器であれば自己負担1割で購入可能。 - 医療費控除も条件次第で活用できる

→ 医師の診断書があれば、確定申告で控除を受けられる可能性あり。 - 申請は販売店や市区町村に相談するのが第一歩

→ 制度によって流れが異なるため、迷ったらまずは相談を。

▶ まず最初にすべきことは?

大塚補聴器の店舗がある近隣の自治体については、自治体独自の助成制度を含めて、常に最新情報の把握に努めています。関東もしくは静岡県にお住まいでしたら、まずはご相談ください。

【監修】

大塚補聴器を運営する株式会社大塚の代表取締役。認定補聴器技能者、医療機器販売管理者。

たくさんの難聴の方々に、もっとも確実によく聞こえる方法をご提供することが私たちのミッションです。

監修においては、学術論文もしくは補聴器メーカーのホワイトペーパーなどを元にしたエビデンスのある情報発信を心がけています。

なお古いページについては執筆当時の聴覚医学や補聴工学を参考に記載しております。科学の進歩によって、現在は当てはまらない情報になっている可能性があります。

※耳の病気・ケガ・治療、言語獲得期の小児難聴や人工内耳については、まず医療機関へご相談下さい。

あなたに合った「聞こえ方」を

一緒に見つけませんか?

記事の一覧に戻る

記事の一覧に戻る