健康診断の聴力検査で引っかかった!1000Hzや4000Hzが聞こえない時の原因

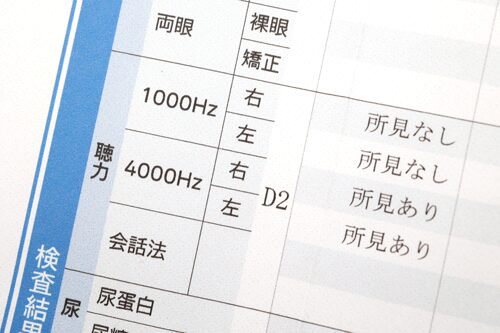

健康診断の聴力検査では、左右の耳それぞれに「聴力正常」「聴力低下」などの結果が出ます。この結果を元に「所見なし」「所見あり」「要精密検査」などが記載されることもあります。

「所見あり」の場合、耳鼻科を受診すると騒音性難聴や加齢性難聴と診断され、治療につながる可能性があります。早めに耳鼻科を受診しましょう。

健康診断の聴力検査について

健康診断の聴力検査とは

健康診断の聴力検査で調べていることは、およそ次の3つです。

・加齢などによる聴力低下が起こっていないか?

・騒音下で働いており、労働災害による聴力低下はないか?

・日常会話に影響が出る聴力低下はないか?

これらの予兆を発見するのが、健康診断の聴力検査です。

「聴力検査」の全体の流れ:5 ステップ

健康診断の聴力検査の目的

健康診断の聴力検査は、1000Hzと4000Hzの2種類の音のみ調べるため、正式には「選別聴力検査」と呼ばれています。

それぞれの音によって“日常会話”に聞こえにくさはないか、もしくは“騒音または加齢による難聴”が起きていないか等を見つけることが目的です。

健康診断の聴力検査の基準範囲

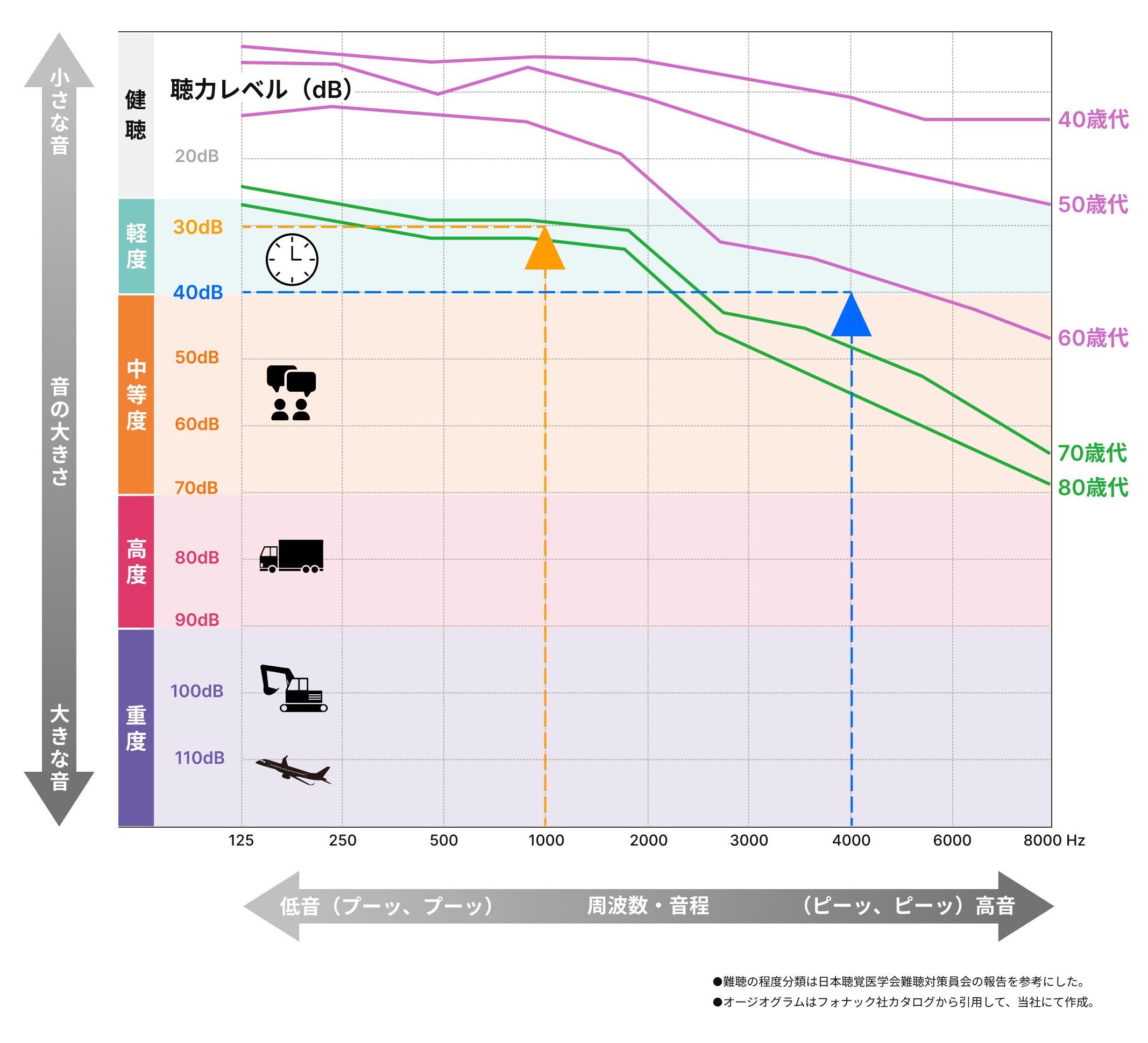

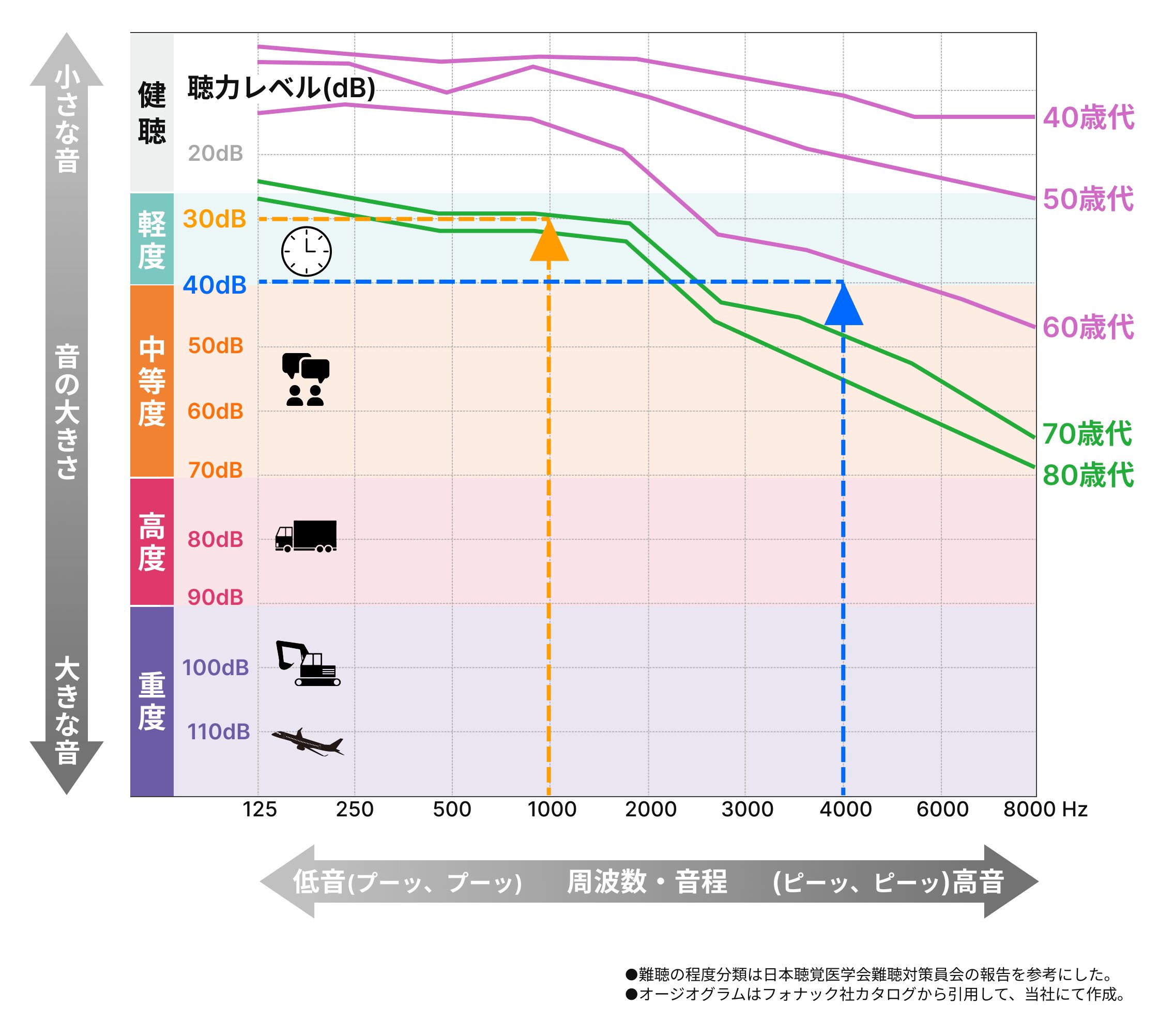

音の高さを表す単位にHz(ヘルツ)、音の大きさを表す単位にdB(デシベル)というものがあります。

| 音の高さ | 判定基準 |

|---|---|

| 1000Hz | 30dB以下の音がきこえる |

| 4000Hz | 40dB以下の音がきこえる (ただし雇い入れ時は30dB) |

| 音の高さ | 判定基準 |

|---|---|

| 1000Hz | 30dB以下の音がきこえる |

| 4000Hz | 40dB以下の音がきこえる (ただし雇い入れ時は30dB) |

健康診断の聴力検査で4000Hzの音が聞こえない場合

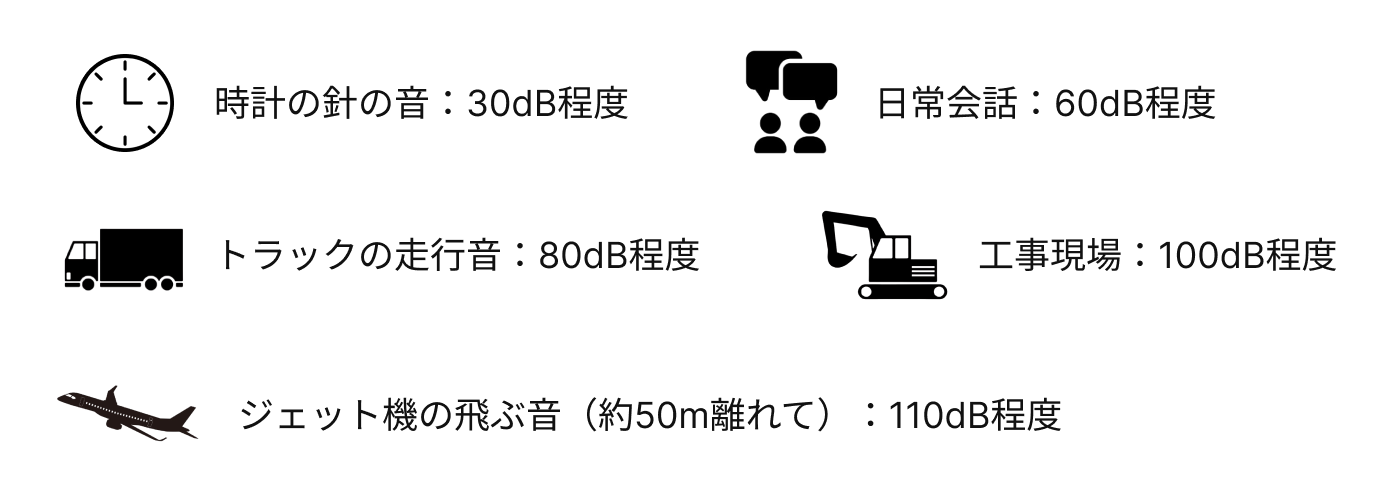

騒音の聞きすぎか、加齢による聴力の低下の可能性があります。 健康診断の聴力検査では40dB以下の音量が聞こえるかで判定されます。 40dBの音量は、たとえば体温計の電子音や冷蔵庫のアラーム音くらいの大きさです。

健康診断の聴力検査で1000Hzの音が聞こえない場合

日常会話を聞き取りにくくなっている可能性があります。 健康診断の聴力検査では30dB以下の音量が聞こえるかで判定されます。 30dBの音は、ささやき声くらいの大きさです。

| 標準範囲の音 | 具体的な例 |

|---|---|

| 1000Hz:30dB | 静かな場所でのささやき声 |

| 4000Hz:40dB | 電子機器のアラーム音 |

| 標準範囲の音 | 具体的な例 |

|---|---|

| 1000Hz:30dB | 静かな場所でのささやき声 |

| 4000Hz:40dB | 電子機器のアラーム音 |

健康診断の「所見あり」とは聞こえに異常が示される状態のこと

聴力検査では、左右それぞれの耳で1000Hzと4000Hzの音を聞きます。つまり4つの検査を行うことになります。

この4つのうちどれか1つでも聞こえなければ「所見あり」になります。

上の検査結果は「1000Hzの音は左右とも聞こえた。4000Hzの音は左右ともに基準の音量では聞こえなかった」という結果です。

検査で毎年異常が出るのは年齢のせい?:年齢別平均聴力

この表は、1000Hz、4000Hzの年齢別平均聴力です。数字が小さいほど、小さな音が聞こえたことを示します。

| 年齢 | 1000Hz (dBHL) |

4000Hz (dBHL) |

|---|---|---|

| 50代前半 | 5.4 | 11.3 |

| 後半 | 6.8 | 14.7 |

| 60代前半 | 9.4 | 20.2 |

| 後半 | 13.8 | 29.1 |

| 70代前半 | 22.6 | 40.2 |

| 75歳以上 | 24 | 40.3 |

| 年齢 | 1000Hz (dBHL) |

4000Hz (dBHL) |

|---|---|---|

| 50代前半 | 5.4 | 11.3 |

| 後半 | 6.8 | 14.7 |

| 60代前半 | 9.4 | 20.2 |

| 後半 | 13.8 | 29.1 |

| 70代前半 | 22.6 | 40.2 |

| 75歳以上 | 24 | 40.3 |

聴力は、その人がギリギリ聞こえる音の大きさのことです。

表を見ると年齢とともに少しずつ数値が大きくなっています。

加齢による聴力の低下は30歳代からスタートすると言われていて「所見あり」という基準に達する聴力になるのは平均的には70代前半以降です。

70歳未満の平均的な聴力では1000Hzでは概ね13dBHLの音が聞こえ、4000Hzでは概ね30dBHLの音が聞こえます。これは平均的な聴力なら70歳未満で健康診断に引っかからないということです。

なお上の表はあくまで平均です。大事なのはご自分の聴力です。

70歳未満で健康診断の検査の音が聞こえない原因は、加齢性の難聴が平均より早く進んでいる可能性も考えられますし、加齢以外の原因で聴力が低下している可能性も考えられます。

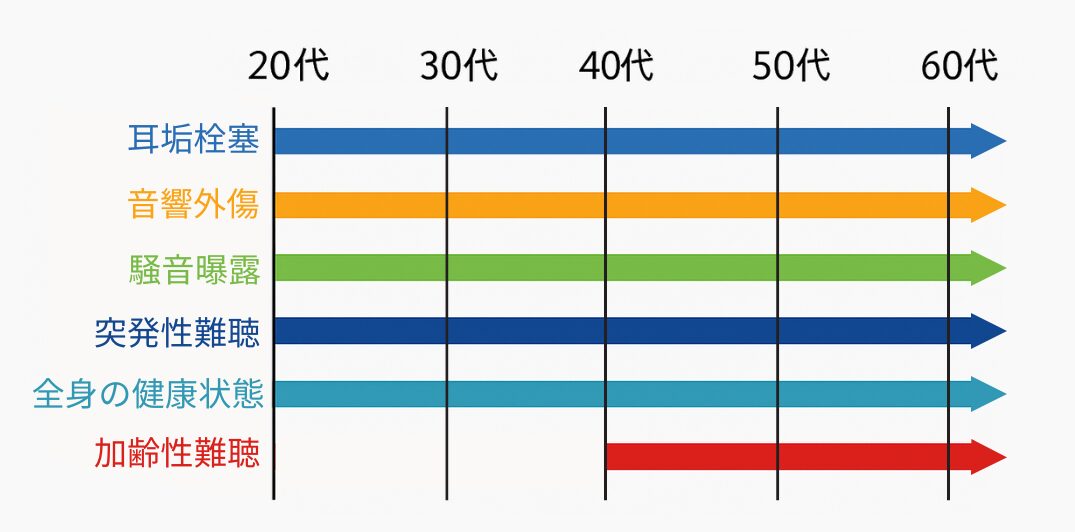

年代別の聴力検査の所見:考えられる原因

健康診断で聴力検査「所見あり」の結果を見ると最初は驚いてしまうと思います。

難聴は加齢によるものだけでなく、中耳炎にともなうケースもあり、原因はさまざまです。

耳垢塞栓は、耳あなに耳垢が詰まっている状態です。耳の穴が完全につまっていると30dB程度の聴力低下になります。耳鼻咽喉科で耳掃除をしてもらえば改善します。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

音響外傷というのは、短時間にとても大きな音を聞くことで起こる難聴です。ライブやコンサートなどで大音量で音楽を聞いていたり、花火大会で大きな破裂音を聞いてしまい、耳を傷めてしまうことで聴力が低下します。主に4000Hz前後の周波数の音が聞こえにくくなるという特徴があり、他の周波数が聞こえている方だと自分では難聴に気付かず、検査で初めて自覚する方もいます。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

騒音曝露(長期の音響性聴覚障害)は、例えば工場や工事現場など、大きな音がする環境に長時間滞在することで起こる難聴です。このような環境で働く人は、静かなオフィスで働く人よりも耳に負担がかかりやすく「所見あり」となる可能性が高まります。

またイヤホンやヘッドホンで大きな音で音楽を聴く、オートバイを運転するなどの中程度の音量であっても超長期に渡って毎日聞き続けると聴力が低下する可能性が高まります。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

突発性難聴は、ある日突然聞こえ方が悪くなるもので、原因はよくわかっていません。すぐに対処が必要です。適切なタイミングで適切な対処をすれば聴力が改善するケースも多いです。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

加齢性難聴も、原因の一つです。聴力は30歳頃から自然に衰え始め、高音域から徐々に低下していきます。誰にでも起こることで、自分では気づきにくいので、家族や友人に指摘されて初めて自覚することもあります。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

中耳炎は主に風邪をきっかけに起こりやすい病気ですが、こじらせてしまい、膿が鼓膜の奥(中耳)にたまってしまうことで難聴になる場合があります。この他にも中耳炎には真珠腫性中耳炎、好酸球性中耳炎、ANCA関連血管炎性中耳炎などがあります。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

内リンパ水腫は、耳の奥にある音を感じる器官「内耳」に満ちているリンパ液が増えてしまい、浮腫んでしまっている状態です。内リンパ水腫は難聴や耳鳴り、めまいなどの症状が繰り返し起こってしまうメニエール病の原因とも考えられています。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

その他の健康状態では、たとえばウイルス感染(耳下腺炎からのムンプス難聴など)、聴神経腫瘍(内耳神経に発生する良性の腫瘍)、耳硬化症などが考えられます。

該当する年代:20代、30代、40代、50代、60代

加齢にともなう難聴をのぞけば、それ以外の原因の候補は年齢とあまり関係がありません。

聴力検査で「所見あり」が出たら早めに行うべきこと

健康診断で「所見あり」と判断された場合「一度耳鼻咽喉科で再検査を受けてください」と推奨されます。健康診断は健康問題を発見するためのもので、それだけでは原因を特定したり、対策や治療ができるわけではありません。

耳の状態を確実に把握してもらうためには耳鼻科医の診察が必要です。再検査によって、耳の状態を正確に診断して、状態に応じた治療をしてもらえます。

耳鼻咽喉科で再検査が必要な理由

健康診断の聴力検査の限界

健康診断で行われる聴力検査は正確には「選別聴力検査」といいます。

もともとは工場などで働く人のため「騒音のある職場での健康管理」を目的として始まりました。そのため短時間で終わるよう、小さな音が聞こえるかどうか2種類の音だけで判断します。簡便な検査なので引っかかっても「難聴かもしれない」ということしかいえませんし、原因も分かりません。

選別聴力検査は聞こえのふるい分けが役割なので「所見あり」となったら、精密聴力検査が必要です。

耳鼻咽喉科の精密検査

耳鼻咽喉科では、精密な検査が行われます。最も一般的に行われるのは「標準純音聴力検査」です。この検査は、聞こえるか聞こえないかだけではなく、どのくらいの音量から聞こえ始めるのかを調べます。

聞こえの状態を詳しく知るために、2つの周波数だけではなく、低い「ボー」という音から、高い「チー」という音まで、7種類以上の周波数で検査をするのです。

またヘッドフォンから音を聞く気導聴力と、骨を振動させて音を伝える骨導聴力を組み合わせて調べることで、難聴の原因を推測できるようになっています。

標準純音聴力検査の結果は「オージオグラム」という図で表されます。

筆者は前職で耳鼻咽喉科に勤務し、日常的に標準純音聴力検査を行っていました。

当時、患者様にお願いしていた検査前に心がけるポイントが2つあります。

①前日は睡眠をしっかりとること

②当日はイヤホン・ヘッドフォンなどで音楽を聞かず、耳を十分に休めていただくこと

睡眠不足や直前までの耳の酷使は、一時的な聴力低下につながる可能性があります。

正確な聴力を知るためにも、検査前にはぜひお気を付けください。

難聴の対策

病気が原因で難聴が起きている場合は、まず治療が最優先です。

お耳の状態や原因によっては、薬や手術などの適切な治療で改善する可能性があります。

治療が終わっても難聴が残ってしまった場合や加齢による難聴の場合は、耳鼻科の先生が補聴器の使用を提案してくれるでしょう。

補聴器を使う場合は、耳鼻科の補聴器外来または信頼できる認定補聴器専門店にご相談ください。購入するか決めていなくても、試聴サービスがありますから、まずは補聴器の効果がどんなものか体験しておくだけでも安心できるでしょう。

当店では最長3ヵ月無料で補聴器を試せるサービスがあります。

聞こえや補聴器に関してお困りの際は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

コミュニケーションにお困りの方に寄り添える仕事を目指し、2012年に言語聴覚士免許取得。8年間の病院勤務にて聴覚障害の領域などを担当。難聴の方の聞こえを改善するため、補聴器を専門にして働きたいと考え、2020年大塚補聴器に入社。耳鼻咽喉科での勤務経験を活かし、さまざまな情報や知識を分かりやすくお届けすることを心がけています。

保有資格:言語聴覚士

【監修】

大塚補聴器を運営する株式会社大塚の代表取締役。認定補聴器技能者、医療機器販売管理者。

たくさんの難聴の方々に、もっとも確実によく聞こえる方法をご提供することが私たちのミッションです。

監修においては、学術論文もしくは補聴器メーカーのホワイトペーパーなどを元にしたエビデンスのある情報発信を心がけています。

なお古いページについては執筆当時の聴覚医学や補聴工学を参考に記載しております。科学の進歩によって、現在は当てはまらない情報になっている可能性があります。

※耳の病気・ケガ・治療、言語獲得期の小児難聴や人工内耳については、まず医療機関へご相談下さい。

あなたに合った「聞こえ方」を

一緒に見つけませんか?

記事の一覧に戻る

記事の一覧に戻る